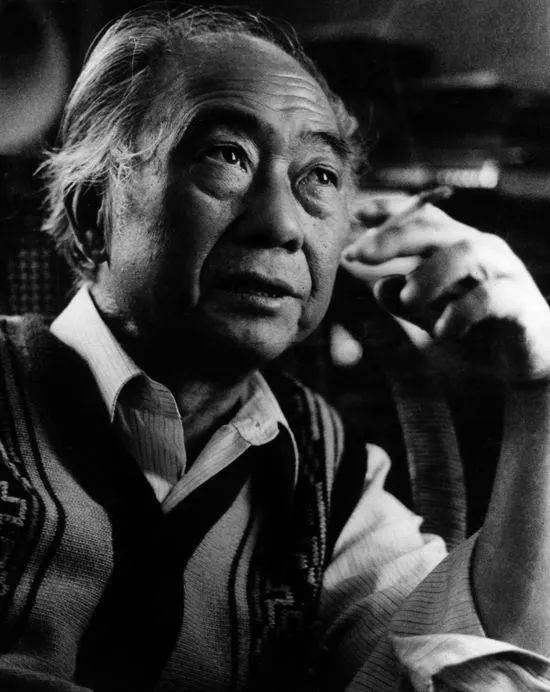

汪曾祺,好可爱一老头!

作者 | 张先森

01

汪曾祺很多小说里都有水,《大淖记事》是这样,《受戒》也充满了水的感觉。

这或许是因为,他的家乡是一个江南水乡——江苏高邮,运河的旁边。

1920年的元宵节,汪曾祺出生于高邮的一个旧地主家庭。

他的祖父是清末文官,父亲是多才有趣的人,善绘画、喜弹奏、爱打拳、会烧菜、能治病……

耳濡目染中,汪曾祺从小学习古文,能诗能画,小学作文几乎每次都是“甲上”。

十几岁汪曾祺就学会了抽烟喝酒,父亲喝酒时也给他满上一杯,抽烟时一次抽出两根,他一根,儿子一根。

汪曾祺十七岁初恋,暑假时在家写情书,父亲就在一旁边看边瞎出主意。

受父辈影响,汪曾祺养成了随性、乐观、淡泊的性格。

江苏高邮,汪曾祺文学馆

战乱年代,汪曾祺勉强读完中学。

19岁,他带着一本《沈从文小说选》,一路向西南,直奔远在昆明的西南联大。

因为在那里,有他崇拜的沈从文、闻一多、朱自清等等著名学者。

汪曾祺的吃货本性,在西南联大时期就暴露无遗。

他是联大中文系出了名的“学渣”,经常和同乡同学逃课去泡茶馆,边看书、喝茶,边谈文学、谈理想……

刚开始他带了一些钱,经常下馆子,什么汽锅鸡、乌锅贴鱼、腐乳肉、火腿月饼之类的云南名吃都吃了一个遍。

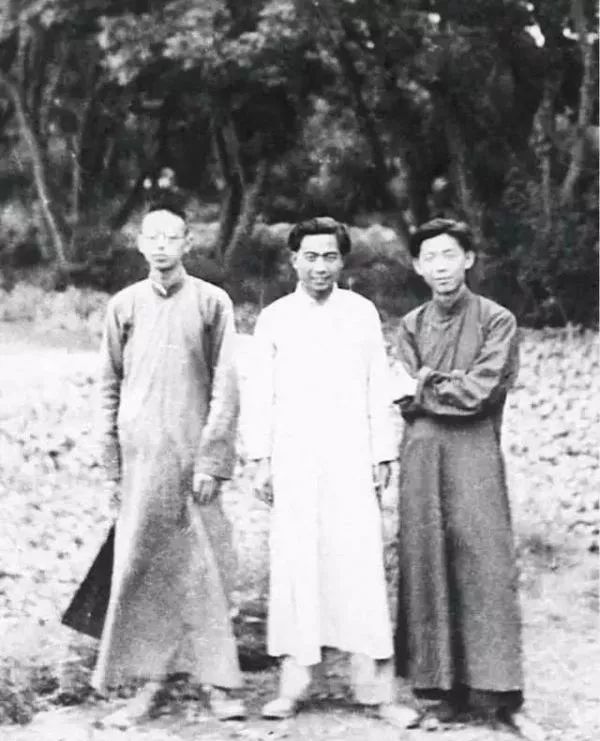

联大时期,汪曾祺(中)和朱德熙(右)

后来吃穷了,他就吃米线、饵块,什么品类的米线都吃过。

大二那年,汪曾祺失恋了,两天两夜不起床。

好友朱德熙吓坏了,带着一本字典来到他的茅屋宿舍,叫他出去吃早饭。

汪曾祺摸摸肚子,饿得呱呱叫。

于是俩人到街上把卖字典了,各吃一碗一角三分钱的米线,顿时心情舒畅。

没有一碗米线治愈不了的失恋,如果有,那就来两碗。

02

汪曾祺偏科严重,颇有文气,理科和外文却烂得一塌糊涂。

除了沈从文和闻一多的课,其他课他基本都逃课,去逛集市,赖在摊边吃白斩鸡,还美其名曰“坐失良机”(坐食凉鸡)。

要是没课也没有日军的轰炸,他就更惬意了,溜到街头小酒馆,上一碟猪头肉一壶美酒,赏荷花听落雨。

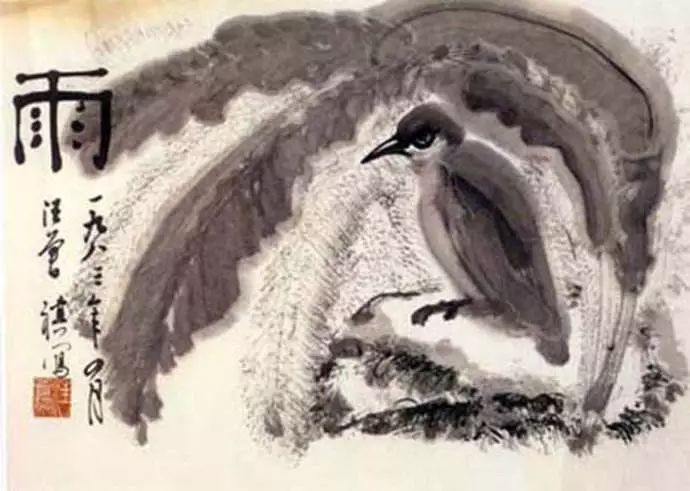

后来他在文章里这么形容昆明的雨:

昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的。城春草木深,孟夏草木长。昆明的雨季,是浓绿的……

汪曾祺作品《雨》

吃穷了,他就做“枪手”,收费为别人代写文章。

有次他给学弟代写一篇李贺诗的读书报告,文章大意是,唐诗人都是在白纸上作画,唯独李贺是在黑纸上作画。

闻一多看了赞赏不已,“这位同学,比汪曾祺写得还好!”

沈从文对汪曾祺更是偏爱,曾经给这位同学的课堂习作120分的罕见高分,要知道满分才100分。

他还将汪曾祺的作品寄往各大杂志,并到处跟别人说,汪曾祺的文章写得比自己的好。

可有时候,沈从文也对这位学渣无可奈何。

有一次,沈从文在路边看到一个瘫在地上的“难民”,仔细一瞧,竟然是喝得烂醉的汪曾祺。

他赶紧叫几个同学把汪曾祺抬到宿舍,灌了好些酽茶。

没人相信,这个学渣日后会被认为是西南联大培养的最有才华的作家。

汪曾祺和沈从文

汪曾祺在西南联大还有一件趣事,就是“跑警报”。

当时日军频繁轰炸昆明,一有警报,别无他法,大家就都往郊外跑,叫跑警报。

汪曾祺最喜欢往松林的方向跑,因为那里有卖炒松子的,有时他也会自备一袋点心,边吃边躲避轰炸。

就算被炸死,也不做饿死鬼。

联大学生“跑警报”

日军来炸昆明,其实不过是想吓唬吓唬这里的人,使人们活在恐惧中。

但他们不知道,这片土地上还有很多像汪曾祺一样心理强大的人,这些人不怕死。

汪曾祺觉得,只要这种不怕死的精神在,这个民族就不会被征服。

03

这便是汪曾祺,无论身处顺境还是逆境,对生活他始终怀揣着一份真诚和洒脱。

38岁那年,汪曾祺被下放到乡镇农科所接受劳动改造。

一开始,他被派去起猪圈、刨猪粪、背粮食,后来又被派去果园搞种植,最常干的就是给果树喷杀菌剂。

他看书写字画画的手,变成了种地的手,经常累到一句话也说不出来。

眼看周围的人,都是愁眉苦脸、毫无生气。尽管如此,汪曾祺依然傻傻地乐观着,总是想方设法在艰难日子里找点乐子。

他说:“我觉得全世界都是凉的,只我这里一点是热的。”

在果园干活时,他感叹杀菌剂是“很好看的天蓝色”;有一天他乐呵呵地高兴不已,只因为采到了一个大蘑菇,可以带给家人做一碗汤。

聪明的人,总是学会爱着点什么,以保持自己对生活的热情。

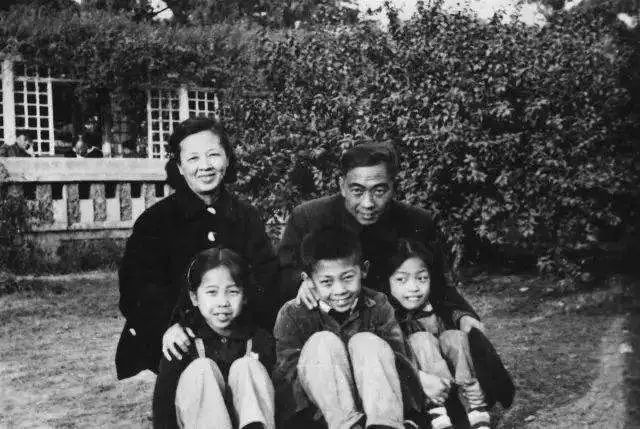

1961年,汪曾祺全家福

没多久,汪曾祺就被摘掉了帽子,留在农科所协助工作,主要任务是马铃薯研究站画“马铃薯图谱”。

没人管,没人开会,别人都觉得太闲太无聊,汪曾祺却觉得这样的生活简直如神仙般逍遥自在。

马铃薯开花,他就画花和叶子;等马铃薯逐渐成熟,他就画薯块。

画完薯块,再剖开画一个剖面。这时薯块再无用处,他于是随手埋进牛粪火里,烤烤,吃掉。

他说,像我一样吃过那么多品种的马铃薯的,全国盖无二人。

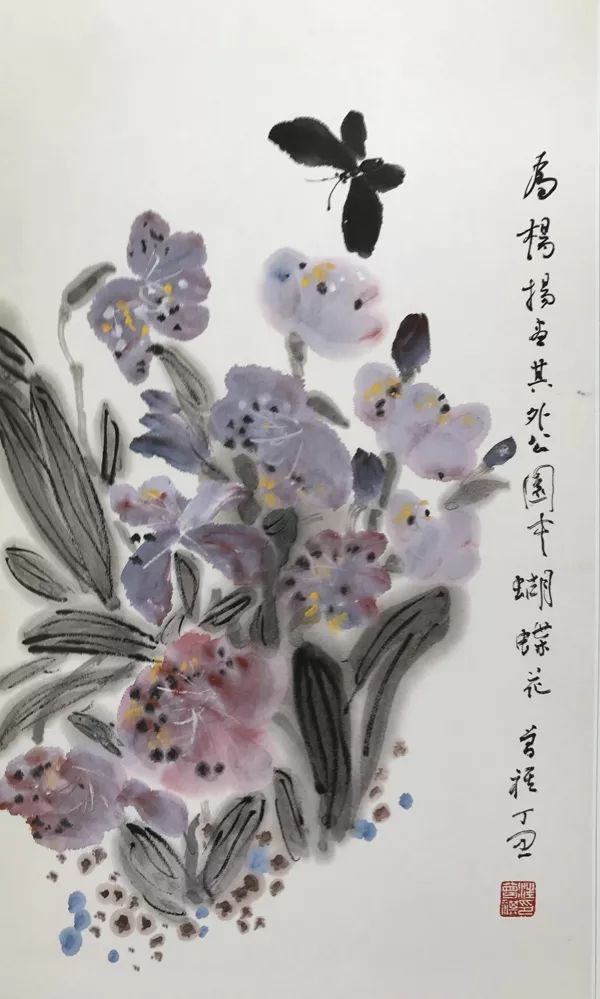

汪曾祺作品《蝴蝶花》

汪曾祺觉得一个人不能从早写到晚,那样就成了一架写作机器,得找点事情消遣消遣,或者说得有点业余爱好。

汪曾祺的业余爱好是:写写字、画画画、做做菜。

跟汪曾祺求画的人很多,但他觉得自己的画没什么看头,自嘲说因为是画家的画,比较别致而已。

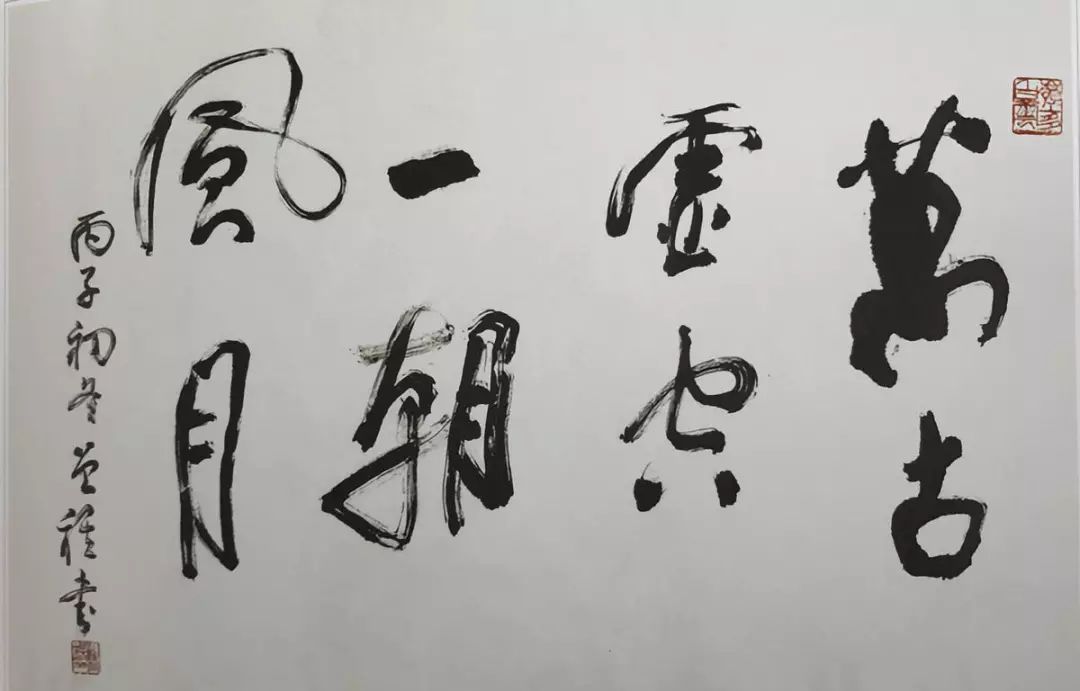

汪曾祺书法:万古虚空,一朝风月

他喜欢画中国话,因为可以画上题诗,发发牢骚。一次他画牡丹图,题诗曰:

人间存一角,聊放侧枝花。

欣然亦自得,不共赤城霞。

冯友兰听了,说,画中有诗,诗中有人。

所谓“诗中有人”,便是指汪曾祺“欣然自得”的作风和性格。

04

汪曾祺的“欣然自得”,跟陶渊明的“好读书不求甚解”却“欣然忘食”,是一个道理的。

60岁之前,汪曾祺几乎是“默默无闻”,他把写作视为“自娱自乐”。

直到1980年,他的短篇小说《受戒》发表在《北京文学》上,得以在文坛走红。

自此,花甲之年的汪曾祺一发不可收拾,《大淖记事》《岁寒三友》等脍炙人口的名篇接连问世,一个被埋没了多年的作家浮出水面。

有人觉得汪曾祺的出名是文坛的意外收获,实则水到渠成。

这种水到渠成,是人生的历练和思考,是对生活细致入微的观察和体验。

所以他笔下总是一些小人物,有接生婆、车匠银匠甚至养鸡养鸭的,他们是真实的芸芸众生,却在琐碎的生活中,将日子过得有滋有味。

有人劝他写点弘大的文章,汪曾祺想了想,答:“我与我周旋久,宁作我。”

这个“宁做我”的任性老头儿,不争不抢、不浮夸不做作,活得真实、自我。

汪家分配的房子很窄小,圈内人来访,看到一个著名作家住这样的房子,心酸得差点落泪。

家人让汪曾祺写个住房申请报告,他提笔半天却憋不出一个字,最后可怜巴巴地说:

“我写不出!我不嫌挤,我愿意凑合!”

汪曾祺和夫人施松卿,她曾是新华社记者

在家里,一户之主的汪曾祺是最没“家庭地位”的。

全家人都称他为“老头儿”,经常受儿女的“欺负”,妻子也完全不把他当一回事,但他却乐呵呵地像一个“傻老头”。

只有喝上头之后,老头儿才敢为自己争取地位:“你们对我客气点,我将来是要进文学史的。”

汪曾祺早先没有书房,得在小女儿汪朝的屋里写作。

汪朝在睡觉,汪曾祺想写作又不好意思进房间,只要在客厅走来走去,一股劲憋得满脸通红。

儿女们拿他逗乐子,“老头儿,又憋什么蛋了?”

汪曾祺笑着说:“我要下蛋了,这回下个大蛋!”

汪曾祺76岁时的全家福

老头儿汪曾祺认为,一个充满人情味的家庭,最好是“没大没小”,父母让人害怕、儿女“规规矩矩”的,最没劲。

他觉得作为一个父亲,应该保持一点童心,并在文章里这么阐述自己的家庭观:

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/57661.html