贝聿铭:遗产背后的痛苦与孤独

文丨春秋十二郎

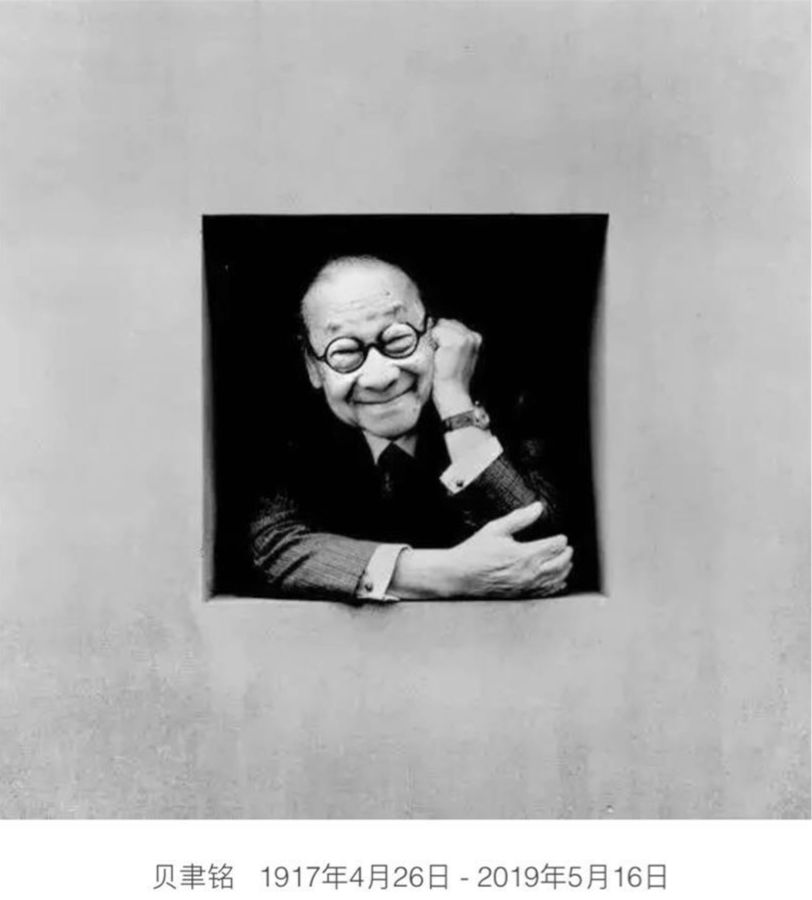

22天前,建筑大师贝聿铭刚迎来自己的102岁生日。

从某种程度上讲,他的生日或许是全球华人里受最高礼遇的。

1982年,他65岁的生日宴在人民大会堂举行,两位副总理亲自为他举办。

1997年,人们又在他的祖产——苏州著名园林狮子林为他摆下寿宴,来庆祝他的80岁寿诞。

今年,或许是碍于身体原因,贝老的生日过得很低调。和记忆中他的其他生日形成了一种鲜明对比。

但回顾他的百岁人生,热闹与尊崇似乎从来不是他生命里的稀缺品。

他经历过一个国家翻天覆地的历史变迁,窥探过一个世纪的时代进程。

同时,他也把自己毕生的聪明才智、融进一栋栋现代化的建筑设计之中,浇筑在全世界四大洲的10个国家。

对于他国人民而言,贝聿铭是“外人”。但这个外人的“中国智慧”,最后却都成为了他们的骄傲。

只可惜,建筑可以万古流传,但建筑者却终有离去的那天。

5月16日,贝聿铭在睡梦中安详去世。

从出生到死亡,贝聿铭在两段传奇岁月中,为世人留下了丰厚的遗产,也带走了他作为“异乡人”的百年孤独。

贝氏家族堪称是中国历史上最为传奇的家族之一。

他们在苏州延续了400余年香火,始终繁荣兴盛。清朝中期,贝氏还曾跃居为“苏州四富”之一。

而日后名扬四海的贝聿铭,便是苏州贝氏的第15代传人,妥妥的一位含着金汤匙出生的“富15代”。

贝聿铭出生那年,他的叔祖——颜料大王贝润生花费白银9000两买下了狮子林——中国的四大园林之一,后来又投入80万银元对园林进行重建与修缮。

而他的童年,就在这片曾让康熙帝流连忘返的园子里度过。

建国后,狮子林被贝氏家族无偿捐献给了国家

狮子林里的亭台楼阁、青砖黛瓦,在贝聿铭的心里烙下了美学的萌芽。

历史悠久、风景如画的苏州,则孕育了他心里对民族文化的魅力的感知。

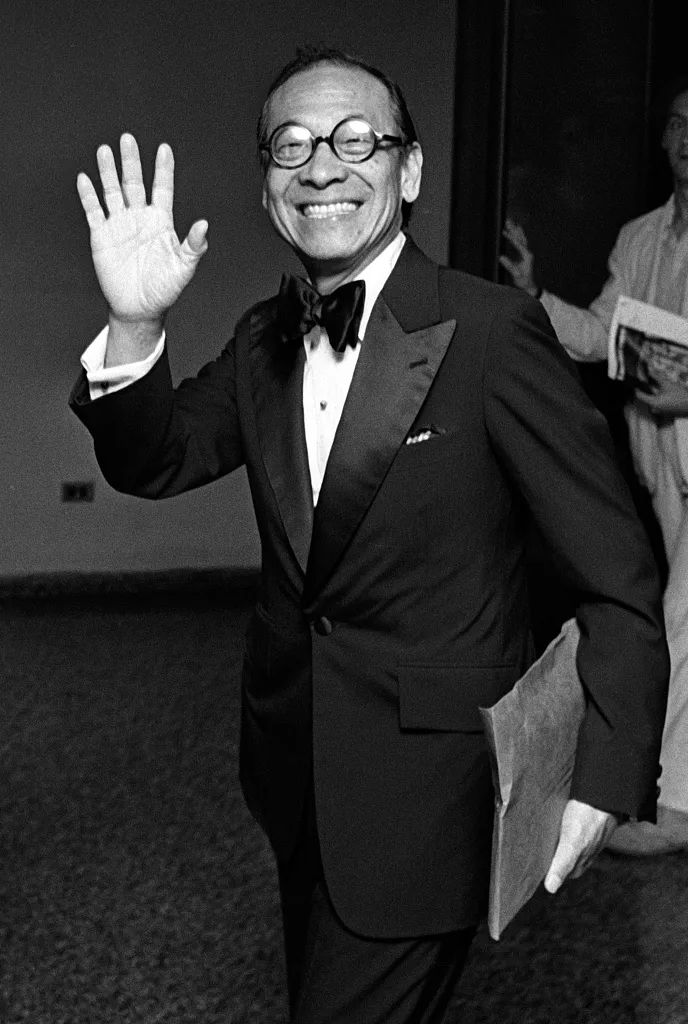

少年贝聿铭

贝聿铭曾表示,苏州是他设计之路的美学原点,而上海则是他建筑梦想腾飞的地方。

10岁那年,贝聿铭离开故里,随父亲前往上海定居。彼时,上海作为远东的金融中心,正在兴建24层的摩天大楼——上海国际饭店。

幼小的他站在仍在施工的高楼下,看着高耸入云的百米大厦,耳边听到的,却是父亲在和旁人议论的“外国设计师”。

他心中不解,拉着父亲的手问道:“中国的大房子,为什么要外国人来修建?”

父亲语塞,半天没能给他一个答复。

及至长成,贝聿铭也逐渐明白,父亲当年的语塞,是对贫穷落后时局的一种无奈:

那时的中国,不缺建筑学的丰厚积淀。缺的,是能让它在当下熠熠生辉的人才。

1935年,中学毕业的贝聿铭“违抗父命”,放弃了家人培养他成为金融家的规划,怀揣着建筑师的梦想,踏上一艘前往美国的邮轮,前往麻省理工攻读建筑系。

身在异国,孤身求学,支撑他挑灯夜读的,是拳拳报国的信念。

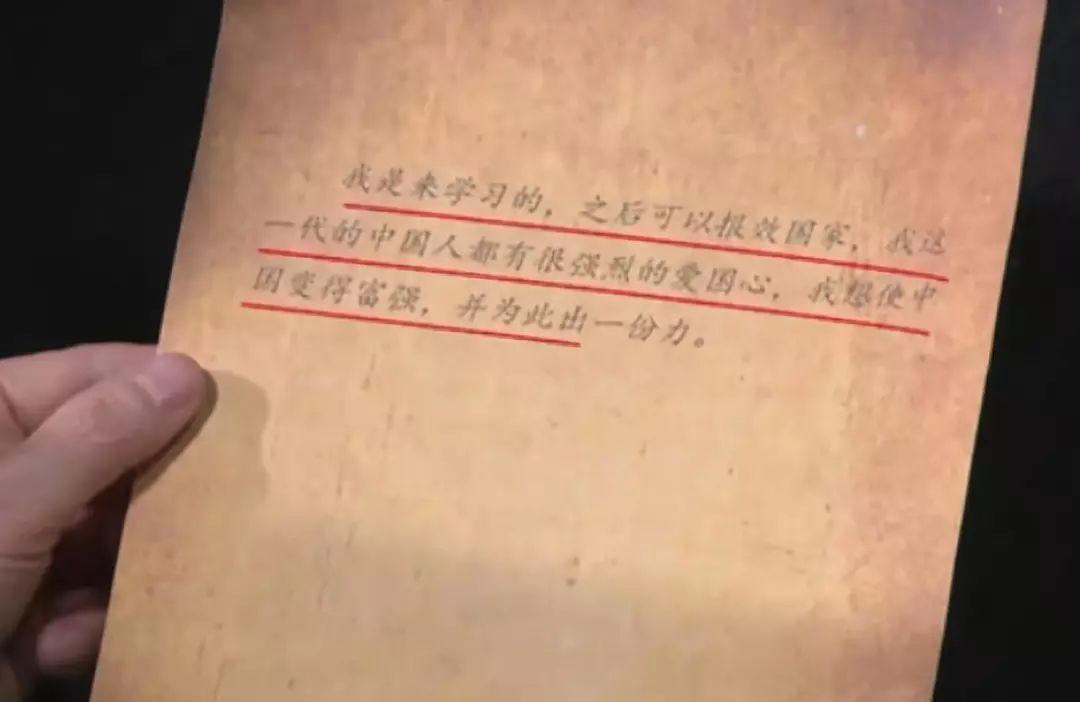

在给父亲的家书里,他的爱国之心弥散在字里行间:

“我是来学习的,之后可以报效国家。我这一代的中国人都有很强烈的爱国心,我想使中国变得富强,并为此出一份力。”

只叹时运不齐,命途多舛。随着日军大规模入侵中国,他回国报效的打算也在战火和家人的劝阻下一度搁置。

毕业后,报国无路的贝聿铭索性将自己的一腔热血投入到热爱的建筑事业中。在哈佛当了3年助教之后,他离开校园,正式投身于美国建筑设计师的行列。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/59697.html