为知识付费前,你需要知道这些

图片来源@视觉中国

文|倪猜

中国的社会结构近似一个“土”字,底部区域集中了大部分人口,底部阶层普遍拥有迫切的阶级跃迁需求。

另一方面,受科举和高考影响,中国人对“知识改变命运”有着强烈地认同。

这两个条件给付费知识产业提供了极大的想象空间。

2017年中国“知识付费”经济规模达49亿元(尚无18年数据),在世界范围内处于领先。

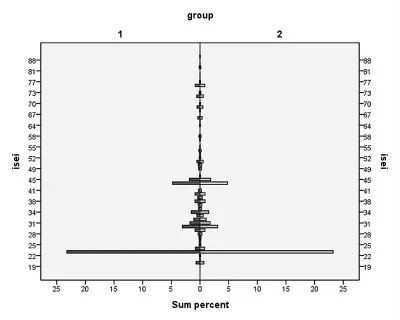

全国六普ISEI值

我们从2018年底那场《时间的朋友》讲起。罗振宇的二十年承诺刚到第四个年头,但是节目质量已经出现明显地下滑。我们看到生硬拼凑起来的分论点,论证不充分的举例,更加商业化的气氛。

不过最致命的,还是越来越严重的“新瓶装旧酒”现象。因为知识演讲最核心的部分就是内容价值。“旧酒”频繁地出现,标志着内容方面出现了危机。

节目播出后,我确实也在网上看到了类似的批评,看来大家都有相同感受。那这场内容的危机是偶然还是必然?现象背后的原因更值得被分析,我们不妨进一步思考几个问题:

第一个问题:相信罗振宇团队肯定会为一年一度的演讲尽全力准备。“得到”作为知识市场领跑者之一,又坐拥大量的素材。为什么还会出现内容危机?

知识的边界

注意,这里说的“知识”并非广义上的知识(含描述型知识及操作型知识),单指操作型知识即我们通常说的方法,“如何……,怎样……,某某思维,某某方法”都是它的表述方式。因为对我们的实际生活有较强的改造能力,在各大知识平台尚被学习者们所推崇。

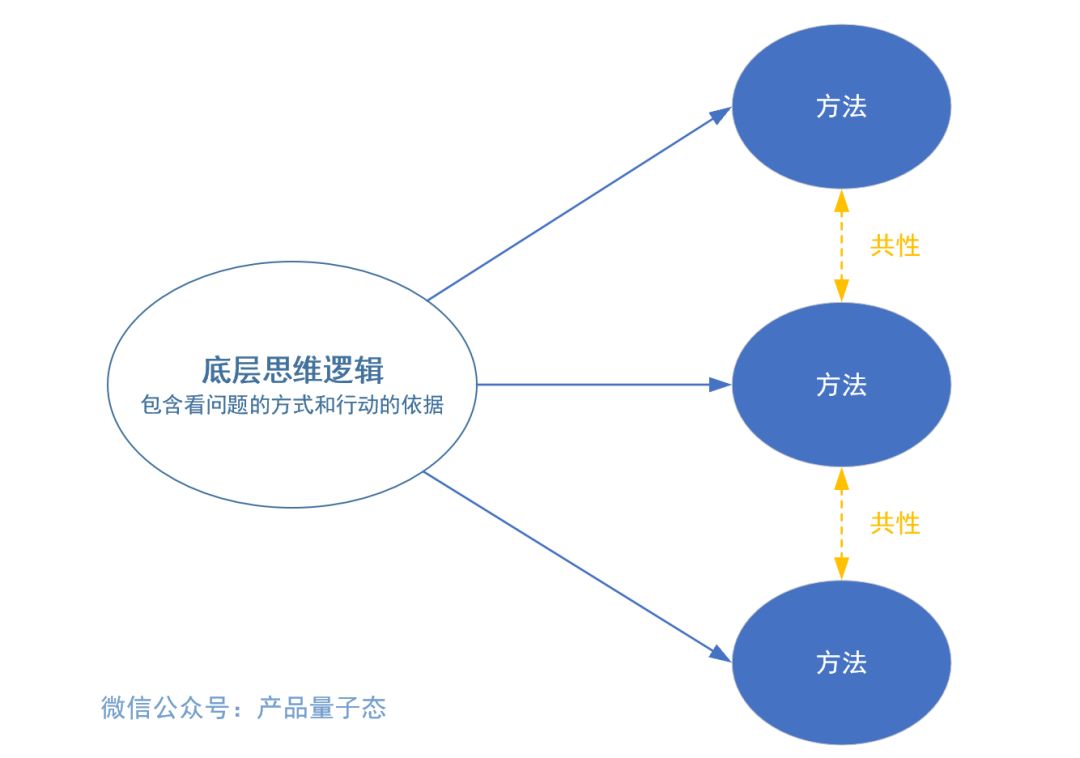

底层思维逻辑就是方法论

不知道大家有没有这样一种体验,很多不同方法的原理却是相似的。

方法体现我们看问题的方式以及行动方针,追根溯源这些是由底层的思维逻辑所决定。

越底层的逻辑越是少,也越具有通用性。

一部《几何原本》所推导的465个命题,仅来自于五条公理、五条公设。

一部《道德经》可以产生无数的注和解,至今仍影响着世人。

思维逻辑是人类总结出来的思考方式,它受限于人类认知范围,也不能被凭空创造。所以思维逻辑是有限的。底层逻辑在不同的现实场景下具化或展开,就是处理事情的具体方法。

所以,可供罗振宇选择的知识资源,并非无限可再生。也许平台中上千个方法阐述的都是相同的底层知识。如果真要做20年,不知道又有多少内容会被重新包装起来。

第二个问题:时过月余,在你的实际生活中运用哪些跨年演讲中提到的方法?

相信大多数人的答案都是“没有”。

如果我们将生活中解决问题的场景进行抽象,无非以下四种:

老问题,老方法 老问题,新方法 新问题,老方法 新问题,新方法 而绝大多数情况,我们都是在用老方法解决问题。一方面是惯性使然,另一方面所谓的新方法或者新技能只停留在知道层面,真正起到作用的是那些被我们反复使用反复咀嚼并最终被内化了的底层知识。

所以,方法贪多嚼不烂,只有掌握底层逻辑才能真正学以致用。

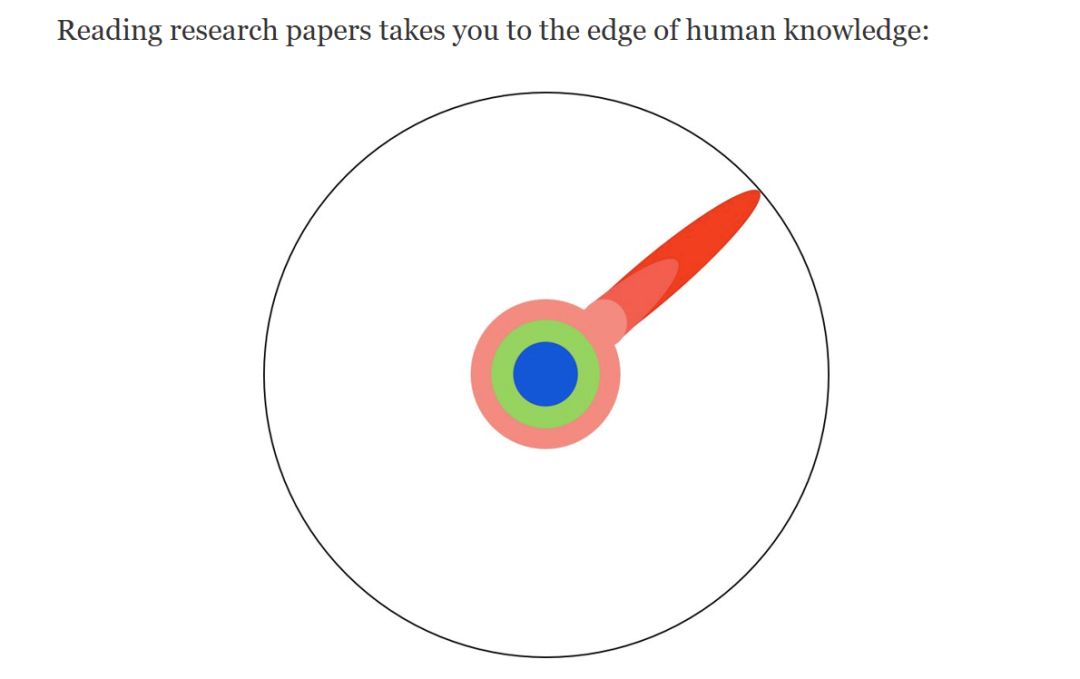

关于认知边界,“知识如圆”的诠释很形象

第三个问题:为什么“学了那么多知识,依然过不好这人生?”

我有一个朋友很喜欢看书,经常是书不离手。哪怕观点很接近的书统统都读,且无一例外都是精读。另一个特点就是喜欢引用书中的概念,但因为其他人没看过相应的书,需要他阐述观点具体的意思。这时候我们才发现这不就和某某原理一个意思。

其实看书也好,看视频课,听演讲也好,都是一个自主学习的过程。

我们知道阿尔法狗能打败人类高手离不开AI的自主学习能力,前提是AI得有一个有用、高效的算法。同样,要想使你学习的内容呈现一个正向的积累,也需要一个高能的算法。

1、先完善自己的思维体系

元梵植说:一个词汇量只有100个的人,很难理解一个词汇量达到1000的人是怎样去思考这个世界的。

同样一本书,不同的人看了之后会掌握不同的信息。所以你的思维格局决定了你学习知识的效率和效果。在自己的思维方式不够完善的情况下,书并非越多越好。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/34936.html