本土音乐剧的野望:中文版《妈妈咪呀!》为谁而生?

图片来源@视觉中国

文|数娱梦工厂,作者|李心语

蛤蟆镜、金属光泽花衬衫、高腰喇叭牛仔裤.....当穿着复古嬉皮士的女主角们从蓝色的布景板后重新闪亮登场,全场观众在一片尖叫欢呼中起立,跟随着舞台上的音乐手舞足蹈、纵情摇摆,共同高唱一曲《Dancing Queen》。

这是时隔多年后《妈妈咪呀!》重新整理着装,向着崭新的市场进发。在两天前(7月27日)的晚上,中文版《妈妈咪呀!》迎来了自己的第500场演出。

“在中国的市场你会感觉《妈妈咪呀!》是一个异类,做了一季两季到今年已经是第四季了,是一个长跑型的选手。但你把它摆到国际市场看的时候,任何一个成熟音乐剧市场,见证音乐剧的成功与否都不在开始的好评,它的生命力在于它的场次,你只有足够的场次,你才说明是立得住的剧是有足够的生命力的。”华人梦想副总经理邹现辉告诉数娱梦工厂。

2007年,英文版《妈妈咪呀!》在京沪两地共上演46场,在上海驻演长达一个月依旧一票难求;在北京的16场演出利润率超100%,缔造了当年的票房神话。

2010年,看见了中国音乐剧市场的潜在可能性,中国对外文化集团、上海东方传媒集团和韩国娱乐巨头CJ集团三方联手组建了亚洲联创,推出了中国第一部全版权复制的本土化音乐剧《妈妈咪呀!》。2011年7月,在上海的首轮32场演出总收入达1600万元,随后的三年,《妈妈咪呀!》在全国20多个城市巡演超过400场,票房近2亿,创造了当时的票房奇迹。

《妈妈咪呀!》对中国音乐剧的发展意义远不止如此。那一次全版权制作中外方“手把手”式教学,让中国音乐剧工业化水平向前迈进了一大步,从制作流程到现场演出都培养出了一支能够与国际接轨的队伍雏形。

然而近十年之后,中国音乐剧本土化市场依旧还在黎明之前摸索前行。

“音乐剧它也有一定规律的,不可能你还不会走,就直接跑。”邹现辉如是解释音乐剧现状的原因。从1987第一部音乐剧《乐器推销员》进入中国,到2002年引进《悲惨世界》在商业化上真正意义取得了成功,中国音乐剧历史不过短短几十年。而以西方“连续演出两年以上才算商业成功”的标准来评判中国音乐剧,一语概之,全军覆没——连演了四季,巡演多年的《妈妈咪呀!》算是离这个目标最近的一个。

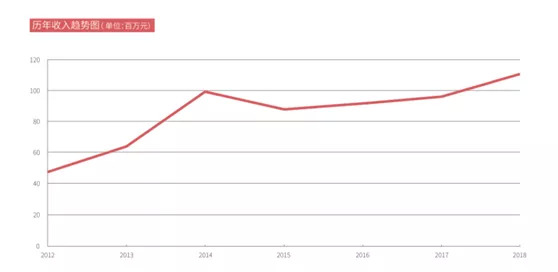

但音乐剧市场同样具有广阔的市场空间。2016年音乐剧市场不过1.6亿收入,2017年增长至2.55亿,而尽管尚没有详细数据披露2018年市场增长,但以音乐剧领域的标杆公司上汽上海文化广场的年报显示,2018年音乐剧/舞台剧收入达到8000万,整体收入水平逐年增长。

“音乐剧是起源于欧美,而在其他国家,特别是亚洲国家,它每一次真真正正的核心的变革都在于本地语言版本经典剧目的出现。像日本四季剧团的《猫》,韩文版的《剧院魅影》,法语的《巴黎圣母院》。我们觉得中国将来会有一个爆款的音乐剧出来,整个音乐剧产业会出现一个裂变式的爆发。看谁第一有这个实力,第二有这个运气。我们不知道它会在谁的手上爆掉,但我们都在期待着这一天的到来。”邹现辉说。

《妈妈咪呀!

》为谁而生?

《妈妈咪呀!》讲述了一个发生在希腊小岛上的故事,即将举办婚礼的女儿“苏菲”希望再婚礼当天找到她的亲生父亲,于是邀请了三个可能的“爸爸”参加婚礼。于是三个男人各怀着不同的心情在婚礼前一天重回二十年前曾生活的小岛,并共同渡过了兵荒马乱的一天。

剧目中,22首音乐全部来自于ABBA乐队,是经典的点唱机式音乐剧。自1999年在伦敦爱德华王子剧院首演,音乐剧《妈妈咪呀!》在全球440多个城市巡演,改编成16种语言,观看人数超过6000万。

“它是水滴石穿打磨出来的一颗圆润的鹅卵石。它的魔力是20年铸就出来的,什么时候该有一个笑点,什么时候该有一个泪点,什么时候该有高潮点——你在整个观看过程会发现是全程被这个剧给拽着的。”

华人梦想给这一季的《妈妈咪呀!》定了新的slogan——“这就是音乐剧”,意指《妈妈咪呀!》中文版音乐剧中的精品化、标杆化定位。

“我们的态度是告诉你,不是说你想的音乐剧就是《猫》那样子的,就是《剧院魅影》那样子的。其实更多的音乐剧是《妈妈咪呀!》这样子的。音乐剧只是一个形式,只是一个题材,只是一个表现方式。而它展现的内容、手法、音乐语言、叙事风格和舞台语言是可以很多元的。”邹现辉说。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/73501.html