陪你登上太空的 CIMON 貌不出众,内心却是个“宝宝”

文|五矩研究社

很多时候,科技的进步源自人类对未来的想象,也正是这些想象指引着人类一步步向前发展,所以有时候会发现小时候出现在动画片或是科幻片中的剧情竟然在长大后的某一天变成了现实。

如无人驾驶、全息投影、虚拟现实等一开始都是幻想出来的场景,现在却正离我们越来越近,不仅如此,有一个以前只存在于父辈童年记忆中的超级英雄其实已经变成了现实。

“太空突击队就要出发了,飞驰在闪烁的星际,太空突击队就要出发了,航行在那无边的太空。“

这是根据美国科幻小说家艾德蒙·汉弥顿小说改编的日本动画片《太空突击队》台译版片头曲,1978年11月7日至1979年12月18日在日本电视台NHK首播,于九十年代引进中国大陆,是一代人对宇宙概念的启蒙之作。

而在太空突击队中,有一位特殊的成员,它叫做田教授,曾是主人公铁船长父母的工作伙伴兼好友,同时也是太阳系顶尖的科学家,后来被改造成活脑,对从小失去双亲的铁船长而言,田教授既是共同战斗的伙伴也是亲人。

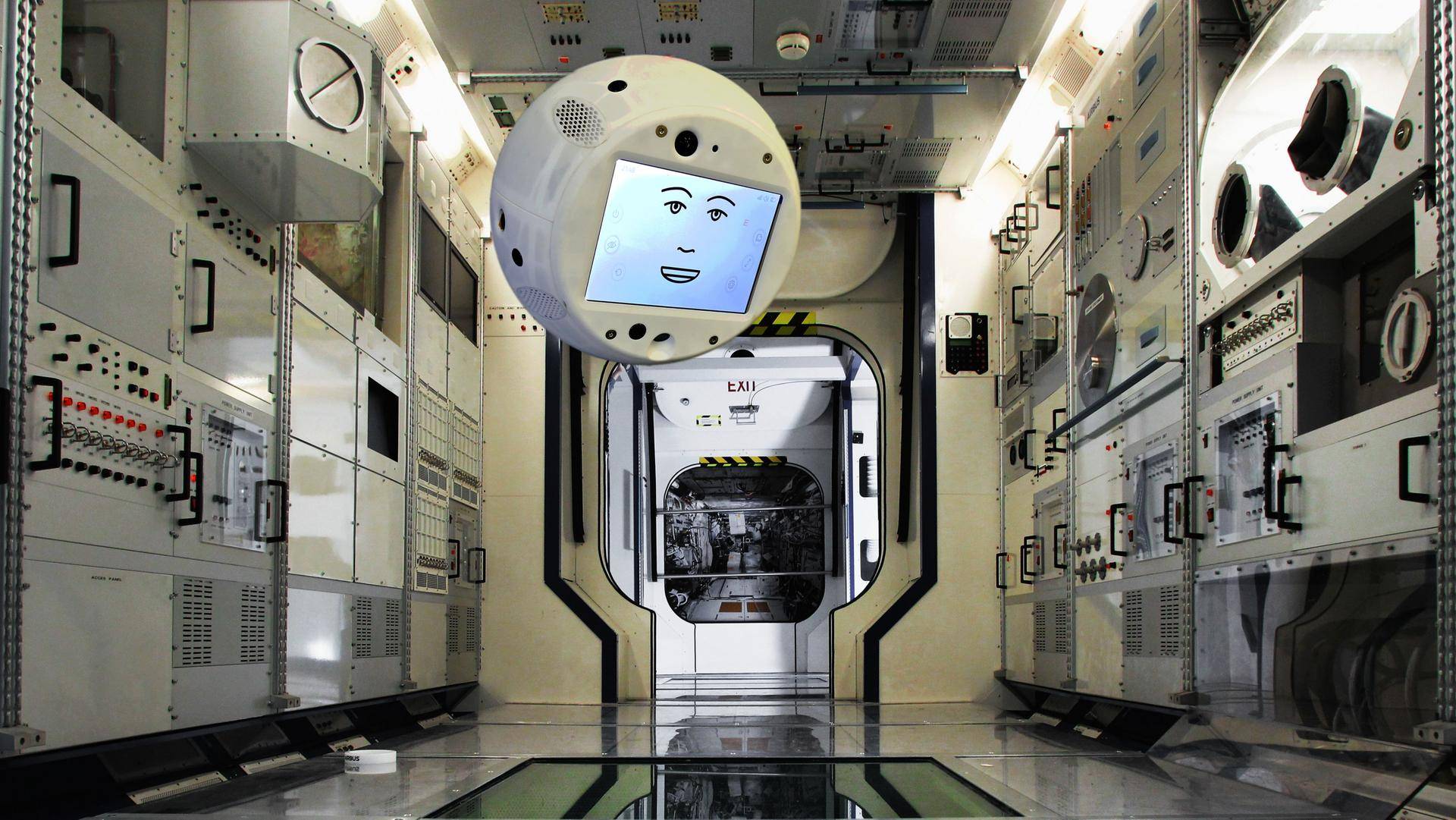

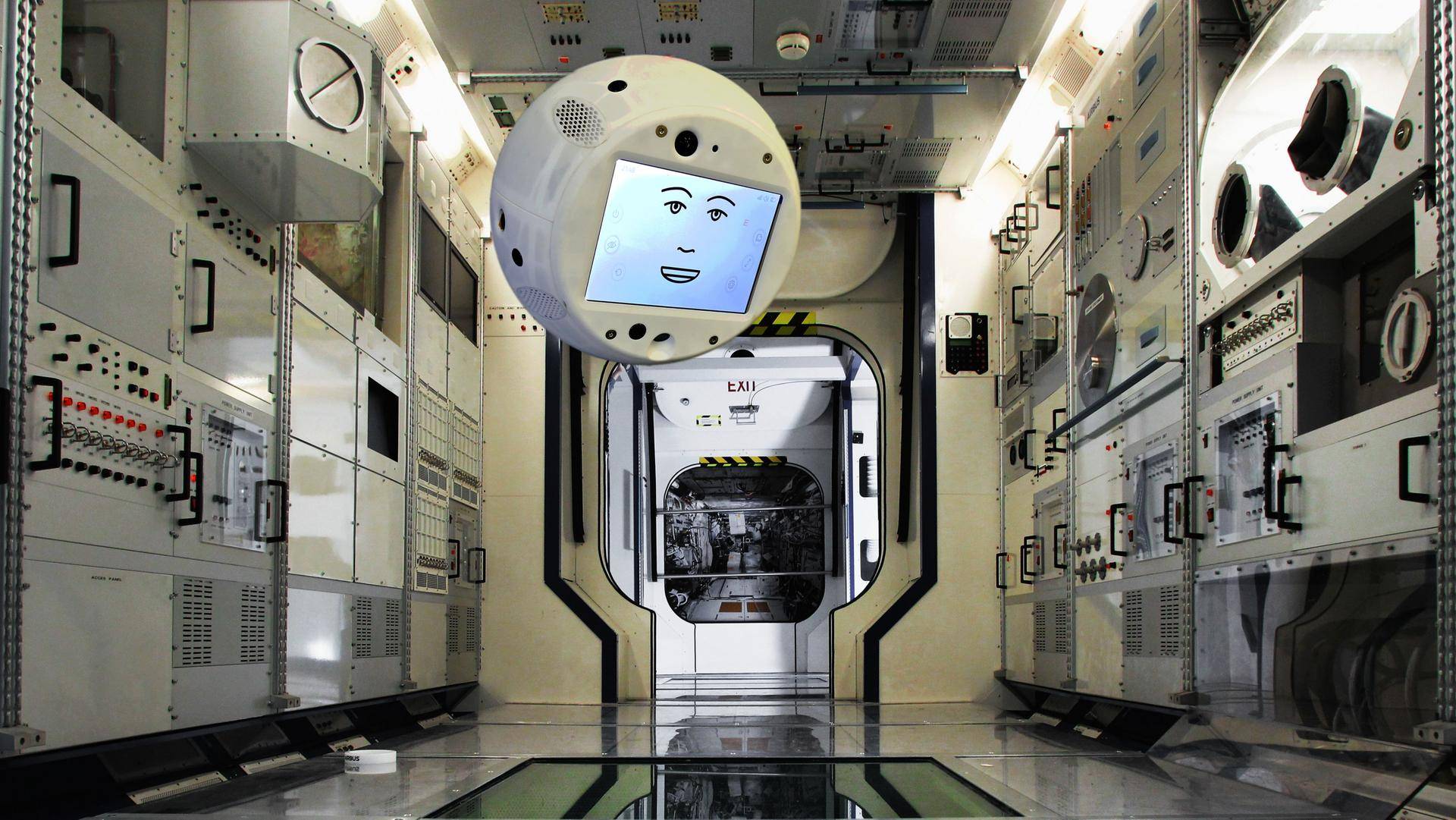

然而这个七零后心中最强宇宙大脑竟然在四十年后走出动画片,真的出现在了宇宙中,现在的它有一个新名字,叫做CIMON。

源于对未来的思考

1961年4月12日,随着苏联“东方1号”发射升空,在飞船上的尤里·加加林成为了进入太空的第一人,从此人类开启载人航天时代。

但随着对太空探索的加深,如今的宇航员已经不仅局限于完成“宇宙旅行”那么简单,更多的时候是在宇宙中进行长时间的工作和生活。

久而久之,远离地球的宇航员们最难以抵抗的莫过于独自面对宇宙时的孤独感,1985年,前苏联宇航员瓦休京在进入太空执行任务时因持续焦虑失眠,导致难以在空间站继续生活,不得不中断工作提前返航。

因此排解孤独压抑变得刻不容缓,2016年英国宇航员蒂姆·皮克曾以独特的方式在国际空间站中报名并参加了伦敦马拉松,而以前不断在科幻电影中出现的智能机器人助手也被当作解决这一问题的方法拿出来思考。

所以德国航天局(DLR)决定发明一个既能帮助宇航员完成重要科学实验还能在宇航员孤独时陪伴聊天调节气氛的智能机器人。

最开始DLR找到的是欧洲飞机制造商——空中客车公司,可空中客车公司在构建过程中发现需要一个能快速安全完成任务的人工智能系统。

就在这时,空中客车公司的一位工程师向IBM Watson技术专家Matthias Biniok询问IBM的技术能否为国际空间站提供一个具有语音理解、面部识别和导航能力的虚拟助手,马上得到了Biniok肯定答复。

于是2016年8月,一个由空中客车、DLR、IBM和慕尼黑路德维希马克西米利安大学医院(LMU)组成的50余名专家团队成立,开始共同研发一个基于人工智能的任务和飞行辅助系统。

就这样来自不同领域的专家们各自发挥着自己的专长,主体硬件系统由空中客车研发,IBM Watson AI技术团队提供语音控制的人工智能,而协助人类系统方面则由LMU科学家们开发和监督。

此外值得一提的是,刚开始CIMON还没有名字,因其初始形态是一个圆形的塑料球,所以团队内部便先给它起了一个简单粗暴的名字——“太空球”,后来经过多次讨论,才一致决定以Crew Interactive Mobile Companion(船员互动移动伴侣)的简称CIMON称呼。

经过两年的时间,2018年3月9日CIMON顺利通过了波尔多举行的第31次DLR抛物线飞行测试,至此终于迎来了即将面世的那一刻。

6月29日,在SpaceX为美国航空航天局执行的向国际空间站运送补给的第15次任务中,CIMON和其他物资一起乘坐猎鹰9号火箭发射升空,在国际空间站接受宇航员亚历山大·格斯特的检验。

稻盛和夫曾说过:“永远不要让现在的思维限制对未来的思考。“正是源于过去不断对未来的思考,CIMON才会变成现实,然而对CIMON来说,工作生涯才刚刚开始,作为全球首个成功上天的太空机器人,不禁让人好奇升天之后的CIMON表现如何。

貌不出众,内心却是个“宝宝”

不同于波士顿动力为代表研究动物肢体运动的机器人,也和索菲亚等从外表到神态尽可能类人的机器人相距甚远,CIMON既没有灵活的四肢也没有精致的五官,从外表上看它只是一个体重约为5公斤重篮球大小的圆形3D打印机器人。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/79458.html