暑期档的“疮”,到底该不该揭?

图片来源@Unsplash

文|跃幕电影,作者|庞宏波

过关。

对于暑期档而言,尽管起步阶段忧虑重重,但是最终在总票房和观影总人次上仍然实现了小幅增长。这种“压哨过关”对于今年的市场环境来说,比较鼓舞人心。

但是整个暑期档一些关键数据的下跌和停滞,某种程度上预示着电影市场“天花板”愈发明显。今年最先被寄予厚望的春节档“原地踏步”,暑期档在多项关键数据受损的情况下“增长2%”。

四大档期里最为关键的两个档期表现出了乏力,此时,再依靠高分、爆款已经没有办法掩盖整个市场增长动力不足的问题。 所以,暑期档“疮纪录”的背后,真正应该警惕的是天花板出现之后究竟怎么办?

高分爆款

当高分和爆款连在一起的时候,这原本是证明市场成熟的一个标志。

但这种成熟的背后还有另外一种解读,两极分化的极端化。对于2015年和2016年的暑期档来说,产业一直在呼吁优质影片的涌现。某种程度上票房和口碑的倒挂给市场带来了一种极大的伤害。

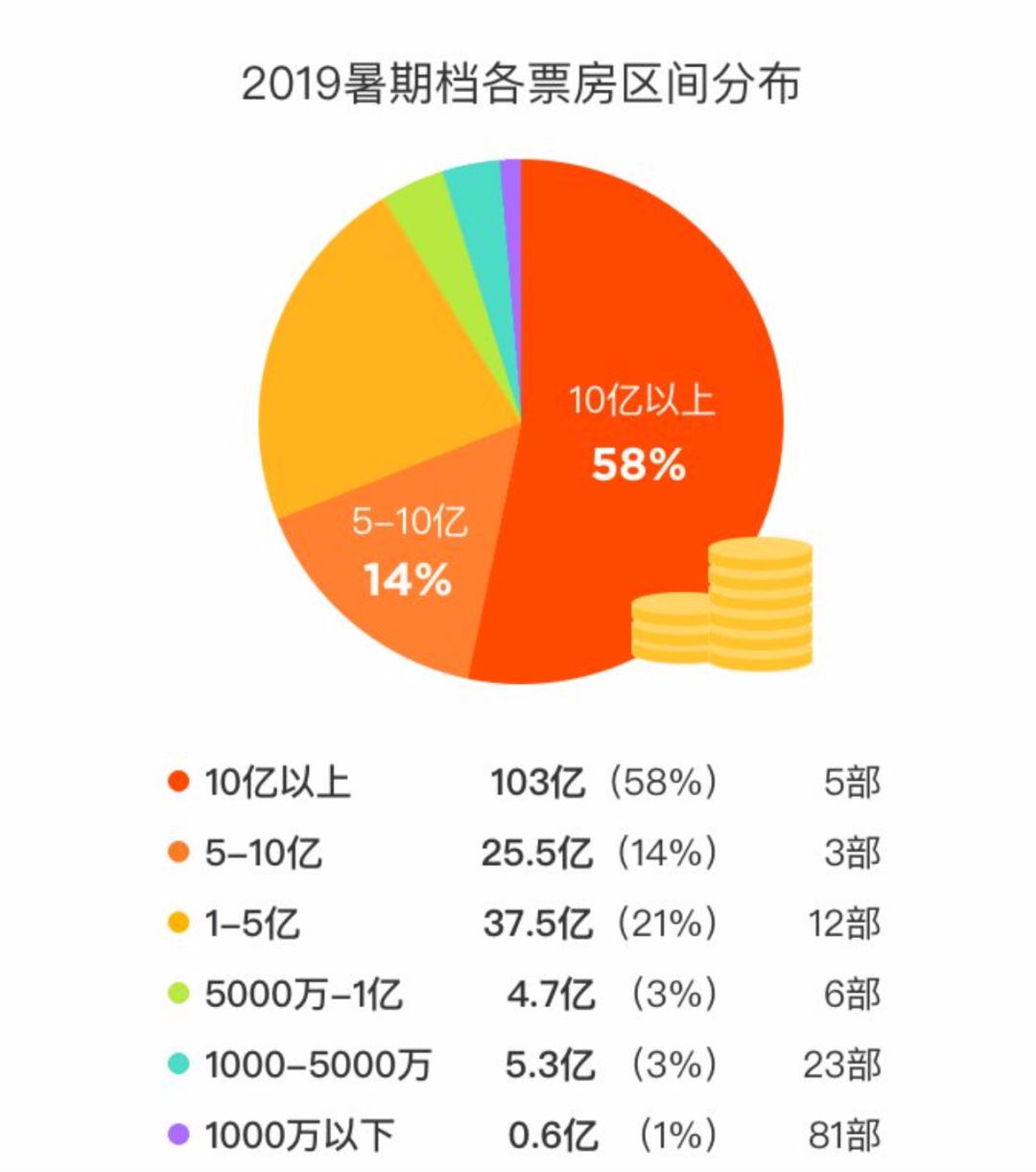

而随着优质影片的不断涌现,市场对于高分爆款的敏感度加剧。今年暑期档,10亿以上的影片只有5部,但是拿下了103亿票房,占总票房的58%。

这造成的结果是什么呢?就是排片空间完全的极端化,此前《使徒行者2》刚刚入市之后,和《哪吒》、《烈火英雄》排片占比一度超过了90%。这在战线长、竞争大的暑期档其实比较罕见,而且对于整个市场来说并不健康。

不过和传统的两极分化不同,今年电影市场口碑对于票房的正驱动加强。

一般来说,业内极为鼓励这种现象,认为市场正在反哺优质内容。但其实,无论哪种头部效应,当过于极端的市场表现出现以后本质上对市场也会形成一定的伤害。

今年暑期档,10亿以上的影片占了58%的票房,而5-10亿这样的“中段影片”比例开始减少,14%的票房占比也是近三年暑期档的最低值。

另外,在竞争力上今年暑期档也出现了“真空”。平均每周上映影片数量下滑到了9部,大量影片因为市场原因出现了调档甚至撤档。 相比春节档和国庆档这种“密集型档期”,暑期档是最有利于影片发挥的档期。本身的战线长,又有相对稳定的受众入场,所以在选择范围上相对比较宽松。但今年市场的头部效应,基本上“堵死”了中段影片的后路。

5部爆款拿下了超一半的票房,那么对于整个产业来说必然面临着更大面积的亏损。 市场虽然认为这会倒逼资本助推优质影片,但实际上由于影视行业投资的不确定因素极大,这种“投资空间狭窄”很可能会导致资本的撤离。一旦在影视行业的“钱”减少,那么这个行业真的还会“天天向上”吗?

两个指标下跌预警

上座率和影片数量。

今年暑期档,尽管观影总人次达到了4.99亿,保持了微弱的增长。但是上座率的“惨烈”却应该引起极大的重视。

值得注意的是,上座率已经连续下滑,从2017年的15.3%下滑到了今年的12.5%。每年关于上座率的问题都被“忽视”,认为上座率不高也意味着整个市场有着极大的发展空间。这种理论上的“自嗨”本质上并没有错,但是上座率不升反降就意味着市场必然需要为这种畸形发展买单。

影院寒冬,虽然存在于终端市场。但当仍然保持高增长的影院普遍不赚钱,那么这必然会造成整个产业的动荡。如今,棘手的低上座率并没有转好的希望。

一方面,优质影片获得了足够大的市场支持,甚至形成了一种非常极端的头部效应。所以,想要依靠优质影片带动上座率提升的希望不大。

另一方面,票价保持着稳健的回升步伐,目前35.3元的平均票价似乎并不是终点。对于从低价票补迅速入场的观众来说,“加价不加量”的行为也会让其谨慎观影,想要依靠人口红利提升上座率也变得不现实。

但是12.5%的上座率就意味着整个市场87.5%的空间处于一种被“浪费”的状态。这样的畸形发展并不是市场的长久之计,但是没有低价票补后如何改变这种局面成为了一个“世纪难题”。

其次,国产片上映数量在下降。今年暑期档,国产片上映的数量为101部,2017年是118部,2018年是106部,同样是一条标准的“斜线向下”。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/79530.html