细思极恐,AI“花式诈骗”的N种方式

图片来源@视觉中国

文 | 脑极体

最近关于AI的负面新闻着实有点多。不是“合成老板声音骗走173万”,就是“过度采集信息侵犯学生隐私”……作为一个长期关注AI进展的科技媒体,我们一边替AI着急,同时又觉得心里的另一只靴子落了地——“该来的总会来”。

在很长一段时间内,大家更愿意将目光聚焦在AI的技术进步上。比如“AI语音合成”,相关的新闻大家一定也看过很多了,“聊天App推出变声成明星功能”,“仅用1分钟AI就能模仿你说话”,“谷歌语音克隆实现情感表达”等等,无不伴随着对技术的乐观期盼,相关技术成果也被研究者们慷慨地分享在开源平台上。形势一片大好中,这次“AI语音诈骗”事件恰恰给我们提了个醒:

技术的进步与普及速度,已经远远走在了普通人的认知前面。在社会高度智能化、技术应用门槛越来越低的今天,AI也必然成为诈骗者的目标和帮凶,危及个人资产安全只是迟早的事。

对于个人来说,为了争取不被骗子收割,预先了解AI有哪些能力,就是必不可少的一课了。今天就来说说,有哪些辨别起来难度较大的AI骗局……

难度系数一星:伪造邮件

钓鱼邮件,即黑客伪造官网发送邮件,其中携带恶意木马或虚假内容来窃取信息,早已经不是什么新鲜的攻击手段了。以现有的安全技术,检测并防御来自钓鱼邮件的威胁,几乎不费吹灰之力,近两年类似的骗局也很少出现在大众眼前。

可是,如果邮件这一用途与人工智能相结合,使攻击者能够访问公司网络并说服员工授权转账,那带来的后果就会非常可怕了。

2017年,美国南俄勒冈大学就被诱骗向进行了190万美元的转账,他们认为自己的转账对象是负责建设学生娱乐中心的安德森建筑公司,实际上却转到了骗子的银行账户。该事件导致FBI向其他大学与机构发出了风险警告。而在此前,已经有78起类似的骗局发生,电缆制造商Leoni和科技公司 Ubiquiti Networks 之类的公司,曾被骗走了数亿美元。

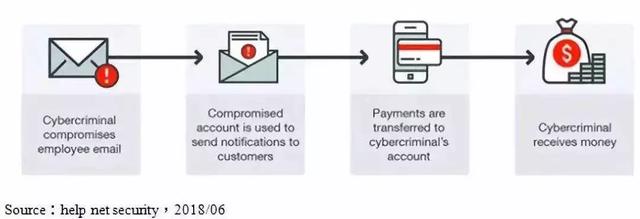

这种商务电邮诈骗(BEC)到底是如何实现的呢?

首先,骗子很容易找出与机构有业务联系的工程项目公司,然后冒充既定厂商向机构财务部门发送支付账单,机构信以为真之后就会将后续的款项转账到骗子的银行账户,等意识到被骗的时候,通常已经追不回来了。

之所以能够达到如此逼真的效果,除了骗子会注册一个与官方类似的域名来假冒邮件地址之外,人工智能的参与也起到了非常大的帮助。

攻击者通过Twitter、LinkedIn、Facebook等社交媒体,就能够全面了解目标的业务往来信息,有些企业和机构的官网也会公开(暴露)自己的组织机构和管理人员,而年龄、性别、博文等等多维数据都可以被注入到机器学习训练模型之中。

比如一名高管在Twitter 上公开了他的日程、演讲计划、旅行计划等,系统就能分辨出他何时在参加会议或是在工作,从而调整攻击策略,然后借助AI语言模型生成连贯的令人信服的内容。最常见的是要求更改付款账户或是进行紧急付款,而高管人员正在假期或长途飞行时很难联系到本人,毫无防备的受害者很容易就会因“事态紧急”而选择听从号令。

由此产生的攻击能帮助攻击者绕过一些基于签名的检测系统,成功骗过当前的一些反垃圾邮件遥测技术。而且,它还能不断学习,如果攻击有效,信息就会被反馈到模型中,进一步提升未来攻击的准确性。失败的数据也会反馈回来,以便机器可以学习哪类信息是不奏效的。

别觉得这个套路过于简单。联邦调查局的数据显示,2018年由伪造电邮骗局造成的损失超过了125亿元(其中最大的一笔高达50亿美元),是2017年的两倍多。最关键的是,由于不带有钓鱼页面或文件,因此这种骗局很难通过安全软件来进行甄别,地址和内容看起来都是“合法的”。

想要不上当,只能依靠个体的警觉了。如果掌握公司财务的是一个对技术近况不甚了了的“傻白甜”,结果可想而知……

难度系数二星:伪造笔迹

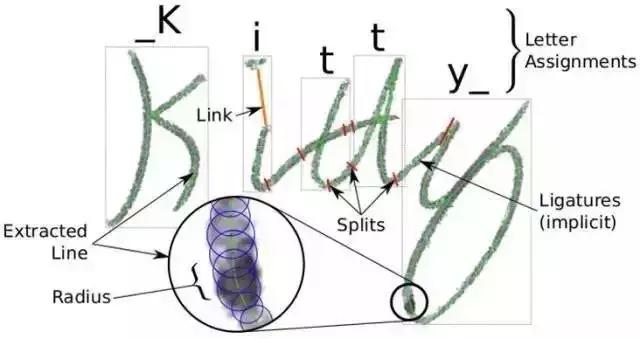

如果说提高警惕、仔细核验,邮件诈骗在很大概率上能够防范的话,那么AI伪造笔迹这种个性化特征,可能连极为熟悉你本人的亲朋都容易上当。

英国UCL大学研究人员就开发出了“My text in your hand writing”人工智能算法,能够分析一个人的字形及其特殊的书写方式,生成字形、字号、颜色、笔线纹理、垂直及水平间距等完全相同的笔迹,这是迄今为止对人类笔迹的最精确复制。

而早在2017年上海举行的GeekPwn2017国际安全极客大赛上,就有团队通过类似的笔迹模型写出了一张以假乱真的欠条。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/80164.html