日本电子产业大败局

1987年,年过不惑的任正非和几个合伙人,在深圳南油新村一个居民楼里成立了华为。那时的华为一点也不知名,更没有像如今这般深厚的核心技术积累,公司成立后的第一桶金,是靠“倒卖”交换机赚到的。

华为当时的状况是中国电子产业界的缩影:改革开放刚开始之后的几年,整个中国其实谈不上有什么电子产业和技术上的自主创新。但中国人口众多、市场广阔,闻风而动的民营公司们靠倒买倒卖电子设备就能赚到不少钱。

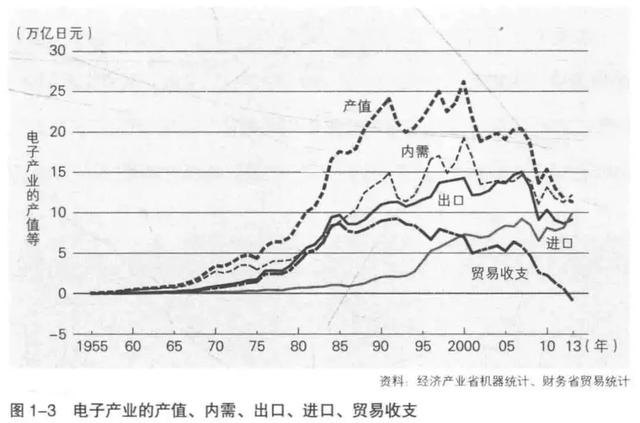

而一衣带水的日本,情况大相径庭。1970-1985年,日本以钢铁产业为代表的“厚重长大”产业陷入成长低迷,半导体等“轻薄短小”产业则高速成长。短短15年,日本电子产业的产值增加了5倍,内需增加了3倍,出口则增加了11倍之多。可以说,1970-1985年是日本电子产业发展的黄金时期。

弹指一挥间,三十多年过去了,如今中日两国在电子产业方面的实力却出现了逆转。借助互联网的力量,中国出现了一批电子产业领域的优秀公司,其中华为、小米等厂商甚至可以在国际市场上与竞争对手一较高下。

但最近几年,日本曾经骄傲的电子产业正在走向败局。

毫不夸张的说,那个曾经以10万亿日元的贸易顺差为外汇储备做出巨大贡献的日本电子产业、那个曾经因产品过于畅销而在全球引起贸易摩擦的日本电子产业,传说仍存、辉煌不再。

几十年间,日本的电子产业经历了一场“全线崩溃”:

● 公司层面,以松下、索尼、夏普三大巨头为例,这三家公司在2012年宣布其赤字总额达到了16000亿日元左右,亏损、裁员成为这些昔日辉煌的电子厂商的常态。

● 产值层面,日本电子产业在2000年达到最高,约为26万亿日元,之后便急剧下降,到2013年时,该数值变为11万亿日元,减少了一半还要多。1970-1985年的15年间,国内电子产业的产值增长了5倍,而1985-2000年的15年间则只增长了1.5倍。日本不得不依靠电子零部件出口的增长勉强维持贸易顺差,但最终依旧无法挽救颓势,在2013年出现了贸易赤字。

● 产业层面,日本在电视、通信、计算机、半导体等电子产业细分领域全面败退,不仅1985年前辉煌的历史变得黯淡无光,而且也显著落后于中美韩等世界其他国家和地区。以半导体领域为例,日本的尔必达公司和瑞萨科技在2012年年初就陷入了经营危机,后来尔必达公司申请破产保护并被美国美光科技收购,瑞萨科技则决定接受日本产业革新机构(INCJ)和汽车公司的援助。

衰退得如此明显,总归存在因由。2014年,为了总结日本电子产业结构性的变化,并探究其中的原因,曾担任《日经电子》主编长达12年的西村吉雄在日经BP社的网站上进行了题为《日本电子产业兴衰录》的系列连载。作者基于详实的统计资料,回顾了日本电子产业几十年来的荣辱史,多角度、深刻剖析了其中的原因,并在日本引发大讨论。

连载结束后,作者将相关内容进一步加工,集结成《日本电子产业兴衰录》一书并公开出版。「深响」选择此书进行深度研读,试图进一步展示出日本电子产业从如日中天到一路溃败的全过程,也尝试把日本遭遇的历史事件与当下中国的产业发展情况两相对照,得出有价值的思考。

日本电子产业究竟何以至此?他们所经历的溃败是可以避免的吗?我们又从中能得到哪些经验和教训?

全线溃败

1970年之前,日本电子产业曾因注重技术研发、生产精益求精,以飞快的速度成长了起来,在国际市场的竞争当中,往往也能够占据领先优势。1970-1985年是日本电子产业发展的黄金时期,这期间是以出口为主导。在接下来的1985-2000年,贸易收支开始减少。2000年以后,日本电子产业总体上出现了明显的衰退,国内产值减少至峰值时的一半,贸易转为赤字。

细看日本电子产业在电视、通信、计算机和半导体领域的表现,会发现无一例外都是被时代所抛下,“掉队”成为日本企业发展的关键词。

电视:排斥互联网,业界拒绝整合

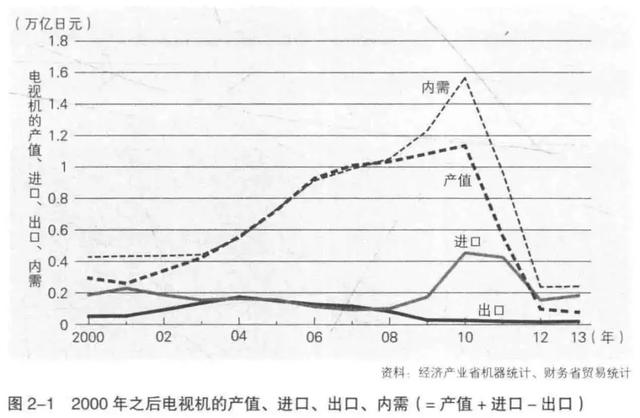

回顾历史,可以发现,2010年称得上是日本电视产业最后的高峰。

2003年,日本三大都市圈开始覆盖数字电视信号,为了接收、观看数字电视,民众产生了很强的电视机换购需求,日本电视机产业的内需和产值激增,并于2010年达到顶峰,在2011、2012年则开始骤减,并持续至今。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/80515.html