滴滴“负重”387天

图片来源@视觉中国

文 | 一点财经编辑部,作者 | 方文,编辑 | 邱韵

387天了,滴滴顺风车还没来!它何时上线?程维没说,柳青也没说。

相比于公众对于顺风车的期待,滴滴自己也着急。在7月18日滴滴开放日,顺风车总经理张瑞间接地表了个态:“下线的这325多天,滴滴顺风车整合了上百个安全功能和策略,迭代了12个版本,优化了226项功能。”

言外之意是,滴滴顺风车已经阶段性万事俱备,只差一个时机。

于滴滴而言,顺风车究竟是一个怎样的存在?当安全问题成为滴滴的立根之本时,为何滴滴还要冒着如此大的风险力保顺风车上线?顺风车对于滴滴来说意味着什么?又将走向何方?

01

滴滴之慌

一线城市网约车运力严重不足,早已成为共识。

2016年的网约车新政、2018年的顺风车下线,都给滴滴的运力带来了巨大的损耗。打车难、打车贵的现象愈发的明显,这是公众和滴滴都不想都看到的。

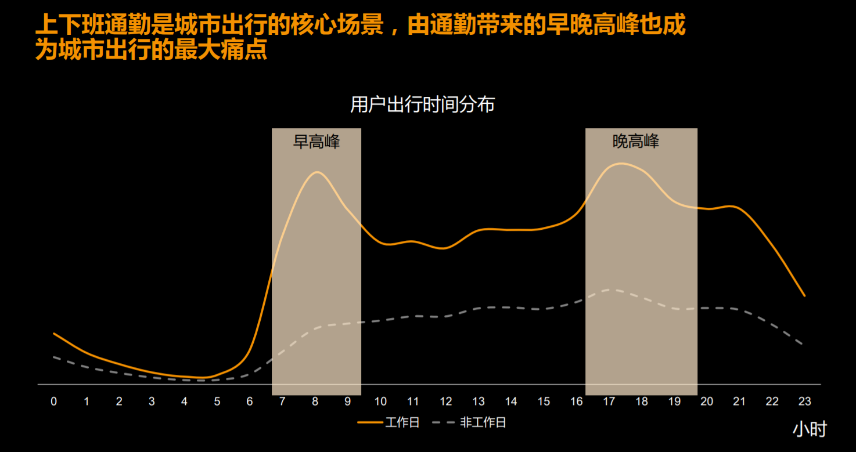

但运力不足并非全时段,城市出行有着巨大的潮汐效应,早晚上下班的高峰期才是难题所在。

北京城市出行轨迹

以北京为例,2015年北京市统计局的数据显示,五环外有1098万常住人口,占北京总人口的51.1%。此前滴滴发布的《中国智能出行2015大数据报告》显示,用户出行时间的分布,集中在早晚高峰两个时间段。滴滴首席数据分析师王占伟曾透露过,工作日早晚高峰期间更是超过20%的订单行程起点或终点在地铁站500米服务区之内。

《中国智能出行2015大数据报告》

因为潮汐效应的存在,滴滴在现有运力下对用户的引导也不同。平峰期运力充足,滴滴通过折扣券等方式鼓励用户多打车;高峰期则是通过拼车通勤卡,鼓励用户在限定路线和时间段拼车出行。

即使如此,高峰期的出行问题也只是得到稍许的缓解,对于滴滴和城市交通来讲,最好的解决方案依旧是顺风车。

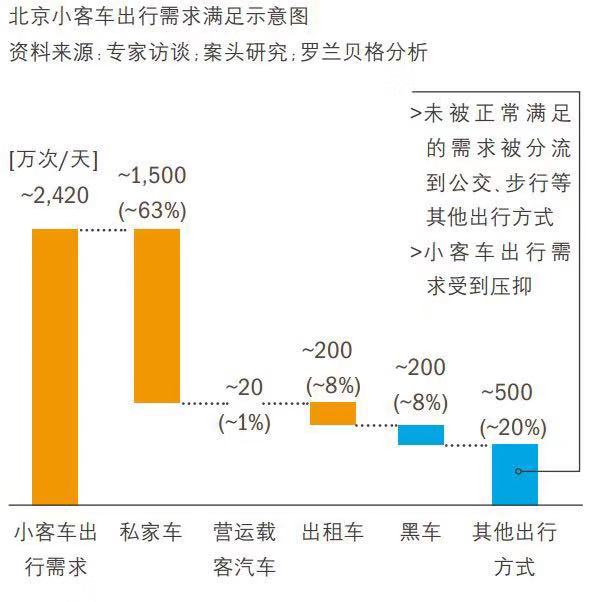

一组数据是,2018年北京机动车保有量608.4万辆,其中私人轿车307.1万辆。相比之下,北京市的出租车,多年来维持在仅不到7万辆的水平。

罗兰贝格《移动互联网时代的城市出行》

私家车蕴藏着巨大的运力,如果可以将这部分运力调动起来,纳入到滴滴顺风车体系,在极大的缓解城市早晚高峰出行难题的同时,也将极大的缓解滴滴在早晚高峰的运力难题,提升用户打车体验。

顺风车的优势在于,不增加交通负担的情况下,大幅提高单辆车的运载能力;对于滴滴而言,可以在不增加城市车辆的情况下增强高峰期的运力,而且顺风车的订单是增量,替代的是从家到地铁站的接驳,及部分的公共交通,让公众可以用较低的价格实现通勤。

网约车早期可以在一定程度上解决高峰期运力不足的问题,滴滴通过调动网约车这部分社会化运力,在早晚高峰提供更多的车辆。但是在合规化后,门槛的提高导致很多车主退出,原先的灵活运力如今成为固定的经营运力,失去了对抗潮汐效应的弹性。

滴滴运力的减少,也导致了其市场份额的变化。当滴滴不能满足市场需求时,便给其他的玩家创造出了机会。

在滴滴顺风车下线后,嘀嗒、哈啰的顺风车业务得到了快速发展。嘀嗒平台涌进100万注册车主,哈啰在6个城市试运营顺风车,车主招募注册量在20天内破百万。

网约车新势力也迅速崛起,无论是通过提供运力进场的曹操专车、首汽约车,还是侧重调度的聚合平台高德地图、美团打车,虽然说订单量上还不足与滴滴抗衡,但也都表现出了良好的增长态势。

据晚点LastPost此前的报道,滴滴平台的日订单为2400万,曹操专车为40万单,首汽60-70万单,美团50万单,百度地图15万单,高德70万单。除滴滴外的总订单量超过230万单,已经占比达到滴滴的1/10。反观滴滴,在2017年日订单就达到了2500万单,如今并无大的增长。

在这场运力提升与规模大战中,滴滴显然已十分被动。如果放任其他顺风车平台野蛮发展,将来一定会反过来威胁到滴滴的出行份额。

02

顺风车之重

顺风车对于滴滴来说,不止是提供运力,也是向车主侧延伸服务的入口。滴滴的长远目标,不止于做出行需求和运力的撮合平台,对滴滴来说,大出行才有大想象空间。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/82098.html

- 上一篇:抖音周杰伦、快手周华健:山寨明星的换脸经济学

- 下一篇:直播“洗牌”电商