卖点转移,柯南IP在中国还会好吗?

文|跃幕电影,作者|杨小没

天花板。 柯南系列在走过24年之后,内容创新上难免走到了天花板。在每年出产一部剧场版的效率下,其剧中的推理内容难免有些弱化。而对于商业的追求,也使柯南系列开始增加更多动作、冒险、爱情等元素。

IP希望通过这种转移卖点的方式,寻求新的生命力,其票房表现也不负众望的一部比一部好。目前《绀青之拳》已经成为该系列在内地市场的功臣,1.7亿的票房已经使这部电影成为系列影片在内地的票房最高点。

但卖点转移也不可避免地对IP造成了一定的负面影响。目前《绀青之拳》豆瓣评分只有6.2分,而推理元素太少、动作场面不算精良、基德假扮柯南等老梗不断重复等都是导致口碑下降的原因。更重要的是,这种问题已经成为了柯南剧场版系列电影的通病,因此该系列的口碑评分也一直处于一个较低的状态。

作为一部具有极强光环的IP电影,《名侦探柯南》拥有相当的粉丝数量,电影能够在内地打开市场也有赖于粉丝对IP的情怀。但长期的口碑下降却对这种情怀造成了损伤,在这种情况下,柯南IP能在中国市场拥有怎样的未来,也变得更加令人担忧。

卖点转移

推理元素。

1996年1月8日,《名侦探柯南》开始在日本读卖电视台播放,并延续至今。在互联网还没有兴起的年代,这部以侦探为题材的推理动漫在故事情节、作案手法,以及推理过程等方面都表现出优势,因此迅速火遍大江南北。

可以说,大量的推理元素是《名侦探柯南》的名片,也是这部动漫能长久不衰的强大基础。在此基础上,前期的柯南剧场版的推理水平也一如既往的高。 但由于《名侦探柯南》TV版和剧场版的播出平台不同,面向的受众不同,因此在内容上二者也有较明显的区别。

TV版填充大量推理元素是为了满足TV观看的必要规律,而剧场版则需要通过展示各种高人气角色和元素打开路人市场。然而,过多的推理元素却在一定程度上形成了剧场版的观影门槛。

在现在来看,2002年上映的《贝克街的亡灵》是粉丝眼中评价最高的一部,柯南剧场版中的白月光。但根据该片上映时的评价,很多日本受众对《贝克街的亡灵》并不买账,该片在票房成绩上也被同一年新作《猫的报恩》彻底完爆。 因此,为了更贴合影院的观影需求,扩大电影的路人盘,柯南剧场版开始在内容上作出调整。

影片从推理故事逐步发展成恐怖故事、科幻故事、爱情故事等。而在优先保证商业元素齐全的逻辑驱动下,剧情和推理自然被摆在了牺牲品的位置上。

可以看到,近年来《名侦探柯南》的剧场版明显表现出“轻推理重场面”的特征,电影的卖点也从推理向情感、动作、冒险等元素偏移。而今年中秋节上映的《绀青之拳》作为第23部剧场版,这种特征也越发明显。

《绀青之拳》在场景上和剧情上都花了不少心思,新加坡的场景制作的非常精良,画工踏实细致。恋爱的剧情也不少,不仅有基德假扮新一与小兰互动,京极真与圆子之间的感情线都成为影片的卖点。

但顾此失彼之下,该片中除了推理元素有明显下降以外,连之前剧场版的最大卖点动作场面也成为了牺牲品。而柯南本人也从一个躲在小五郎背后依托缜密推理抓捕嫌犯的小学生,变成了上天入地无所不能、肩负着拯救市民甚至全日本重任的超级英雄角色。

实际上柯南剧场版的这种选择是对市场迎合的一种本能,加入更多更具商业化元素的内容之后,该片也确实更适合影院和路人观众。但这种卖点的转移却在某种程度上为该片的后续发展形成新的门槛。

口碑下降

票房攀升。

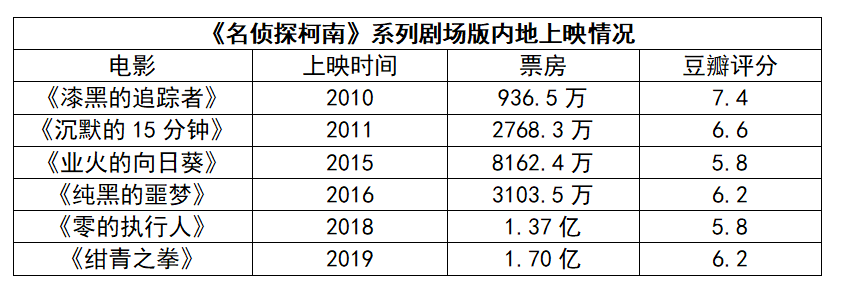

自2010年开始,《名侦探柯南》剧场版开始进入中国电影市场,在10年时间里,已经有6部影片登上大银幕,该系列的票房情况也呈现出不断走高的趋势。

《绀青之拳》作为柯南系列进入中国电影市场的第6部影片,当前已经收获1.7亿票房,猫眼给出的票房落点在2.25亿,无论《绀青之拳》最终能不能达到这个成绩,它都成为该系列的票房最高点。

但票房攀升的另一面,却是口碑遇挫。从豆瓣评分也可以看出,柯南剧场版系列的口碑情况明显不容乐观。除了2010年引进的第一部作品达到了7.4分以外,其他影片全在5-6分徘徊,《绀青之拳》虽然票房颇高,但其评分也只有6.2分。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/82114.html