奥迪的电动车上路,它如何教国内新造车做人?

企业和人一样,凡事“第一次”总难免紧张,却又免不了受关注。

去年 4 月,奥迪在深圳的 Q8 全球发布仪式上,将尚披着伪装的 e-tron 路测车首次带到中国,并宣布量产版 e-tron 电动车会在当年 8 月问世。然而出于种种原因,最终 e-tron 的发布时间被延迟了一个月。于是,当这辆挂着临牌的 e-tron 真正奔跑在上海街头,恰好是它正式亮相整整一年。

传统品牌,尤其是 “BBA” 为代表的传统豪华品牌,人们对其电动车产品的期待几起几落:

先是特斯拉崛起初期的论调,“传统品牌一转身,特斯拉就得玩儿完”;再是传统品牌首批“油改电”车型出现,让人们失望不已,“转身”论几成笑柄;然后有人醒悟,“油改电”不过是仓促应付之策,又将希望投向传统品牌真正的未来电动车;最后就是现在,当捷豹 I-PACE、奔驰 EQC、奥迪 e-tron 乃至保时捷 Taycan 这批全新开发的电动车问世,传统品牌到底能不能抗衡特斯拉乃至国内的新造车品牌,似乎是时候比出个高下了?

事实是,倘若只看续航里程、加速性能,在特斯拉几年前的作品面前,传统品牌的全新电动车没一个能打的。这是不争的事实。当 Model S 已经能在 NEDC 测试标准下轻松突破 650km 续航里程,无论 I-PACE、EQC、e-tron 还是 Taycan,都还在 400-500km 之间。假如换到特斯拉老家美国那严苛的 EPA 测试标准,这些 BBA 娇子们,被硅谷对手拉开的差距更大。

不巧,中国新生的这一批新造车品牌,个个都是视特斯拉为精神教父而来。虽然身价往往只是特斯拉几分之一,但对续航(至少是 NEDC 续航)的重视程度不减,将有限的成本投入到无限的为人民添续航之中。

奥迪 e-tron 搭载着接近特斯拉的 95kWh 电池组,其 NEDC 续航却“只有” 470km;0-100km/h 5.7s 的加速性能,也不过是特斯拉低配版本的水平。那么这家 BBA 中最爱打科技牌的巨头,心思都花在了什么地方呢?

很多人都知道,电驱动化的优点之一,是可以省去大量的机械传动部件。能量靠电流传输就好了,电缆总要比传动轴系好安排得多。但事实上,在电能转化为车轮转动机械能的最后阶段,还是有一个复杂机械部件至今坚挺:差速器。

无论特斯拉还是国内品牌电动车,只要单个轮轴(前 or 后)并非双电机配置,电机输出的扭矩就必然要通过机械差速器分配给左右车轮。至于为什么汽车必须要有差速器,简单来讲,因为车拐弯时左右车轮行程是不等的,转速也自然是不等的。必须有一个差速结构,以允许驱动轴的左右轮之间,能出现转速差。

当然,有些电动车在后轴配备了双电机,左右后轮完全分开,于是后轴不再需要机械差速器。但因为功率过剩、成本过高,几乎没有量产电动车能为前后轴都配备双电机(即前后轴都不需要差速器)。再加上现在新一代电动车多强调四轮驱动,前后轴各配一台电机是常见现象。所以电驱动再怎么“大趋势”,传统的机械差速器巍然不动。

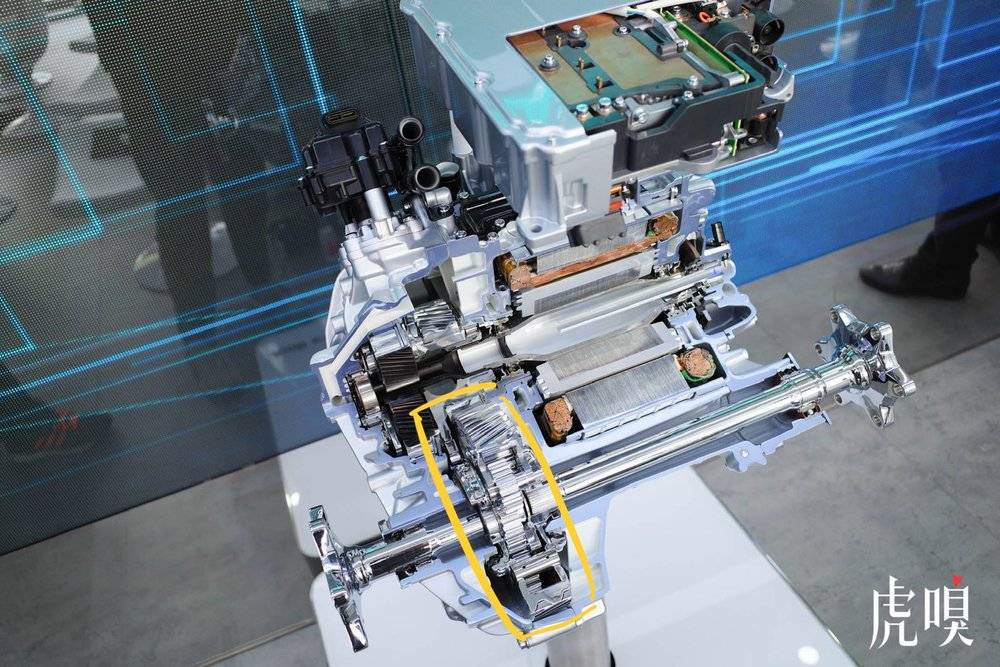

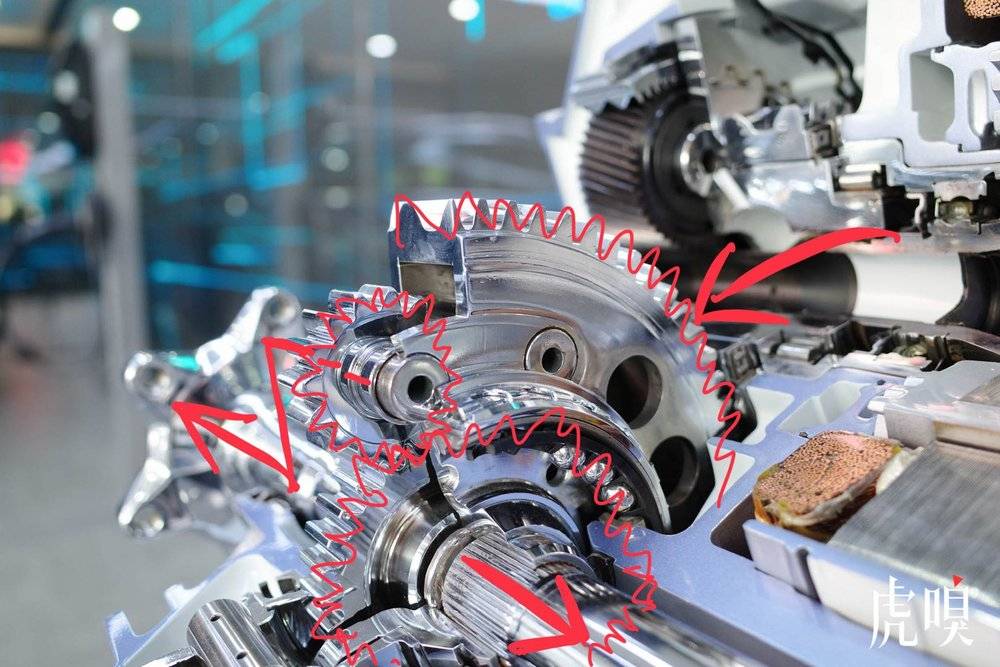

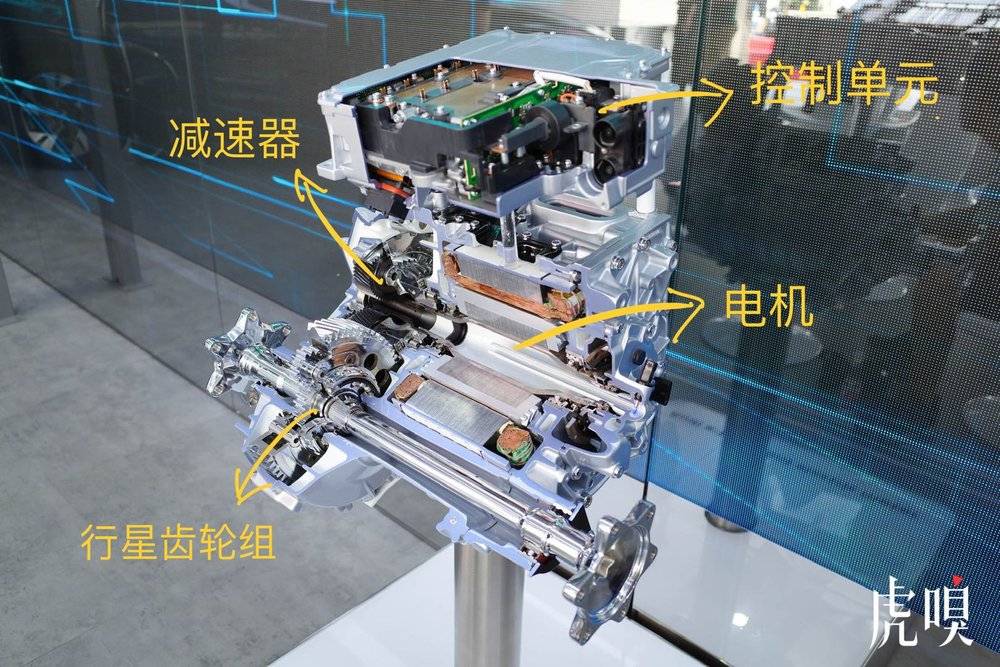

在奥迪展示的 e-tron 驱动单元结构模型中,你却看不到传统机械差速器的锥齿轮结构。在全电驱动下,奥迪用一种巧妙的行星齿轮组+电子限滑方式,来让 quattro 四驱技术顺利过渡到电动世代。

行星齿轮其实离我们并不远,所有的自动变速箱中,都包含有不止一套行星齿轮组。一套行星齿轮组包括中心轮、行星轮、齿圈三个部分,可以以三种不同的转速各自运转,在 e-tron 上对应着左半轴、右半轴和电机输出。当电子限滑系统检测到某个半轴车轮打滑,通过刹车系统锁止打滑车轮,行星齿轮组可以实现中心轮停转或行星轮停止公转,于是电机输出的动力会转移到另一侧的未打滑车轮,实现限滑差速的效果。

e-tron 在前后轴都应用了这种新的行星齿轮组差速结构,不同的是前轴需缩短宽度为转向系统留空间,电机与差速器平行布置;后轴宽度方向空间充裕,于是采用了同轴布置来减少高度。相比传统的锥轮式差速器,e-tron 的行星齿轮组更轻巧,整体设计封装宽度仅 150mm,后轴的同轴系统重量只有 16kg。

(其实减速器也是一组行星齿轮)

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/82146.html